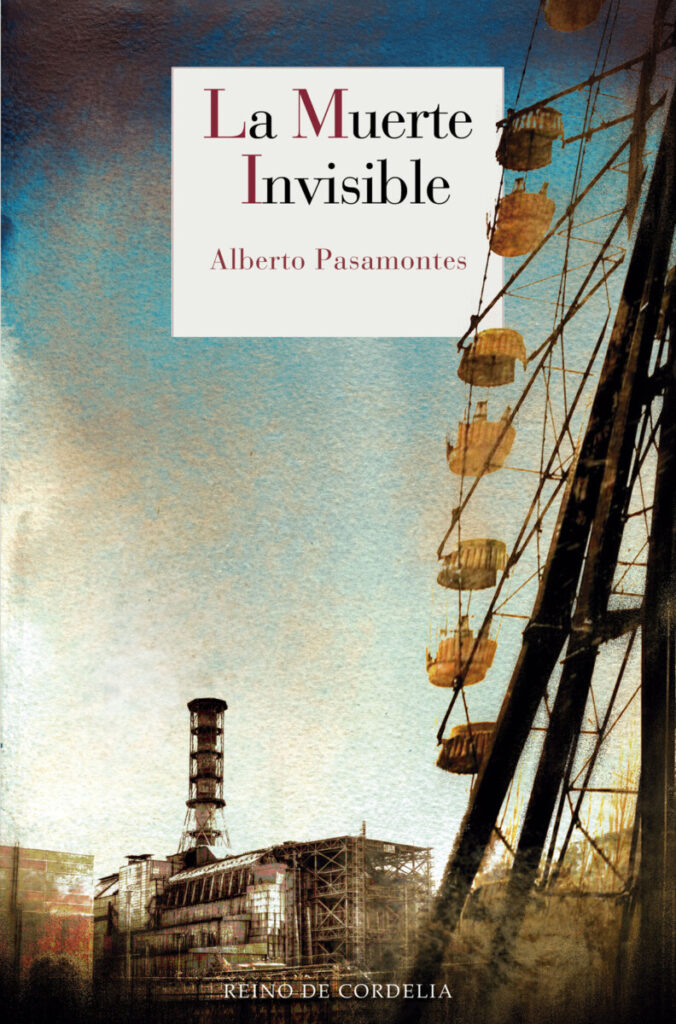

La muerte invisible de Alberto Pasamontes nos lleva a la Unión Soviética. Un inspector de policía llega a su nuevo destino en Ucrania: Pripyat. Por su anterior caso («soborno y comisario político en la misma frase»), sabemos que no salió bien parado de Moscú y que se ha arriesgado a que le llevaran a una mina en Siberia. Su jefe, Yevgueni, antiguo compañero de armas, logró que cambiaran la ciudad minera de Norilsk por Pripyat. El protagonista no está en su mejor momento, recuerda que «al chico lo condenaron a trabajos forzados en una mina de carbón; ella terminó en una cárcel de Kazajistán. Yo comencé a dudar de las órdenes de mis superiores».

La muerte invisible de Alberto Pasamontes nos lleva a la Unión Soviética. Un inspector de policía llega a su nuevo destino en Ucrania: Pripyat. Por su anterior caso («soborno y comisario político en la misma frase»), sabemos que no salió bien parado de Moscú y que se ha arriesgado a que le llevaran a una mina en Siberia. Su jefe, Yevgueni, antiguo compañero de armas, logró que cambiaran la ciudad minera de Norilsk por Pripyat. El protagonista no está en su mejor momento, recuerda que «al chico lo condenaron a trabajos forzados en una mina de carbón; ella terminó en una cárcel de Kazajistán. Yo comencé a dudar de las órdenes de mis superiores».

Su nuevo jefe de sección es «Oleg Yarmolenko, veinte años más joven que yo, veinte centímetros más alto que yo», «un incondicional partidario de todas y cada una de las consignas que el Partido Comunista marca al trabajador pueblo soviético». Yarmolenko le encarga que descubra quién está destilando ilegalmente y repartiendo absenta por toda la ciudad.

La vida en Pripyat refleja los cambios económicos que ha traído la apertura de la Unión Soviética: «Hay prácticamente todo lo que uno pueda imaginarse, y sin soportar las interminables colas». El inspector entabla relación con una pareja de ancianos, Olena y Artem, que son sus vecinos y al que invitan a cenar en su casa. Artem le despertará para darle la noticia de que algo ha ocurrido en la Central: «Ha comenzado a oír un rumor lejano que ha ido creciendo y envolviendo todo como cientos de caballos al galope. Luego, la Central ha reventado con un terrible estruendo».

La Central es la Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin. Todo es un caos y el inspector se acerca a ayudar en lo que esté en su mano. Poco a poco empieza a darse cuenta de que no es tal y como están informando a la población. El ambiente cambia: «El calor es insoportable y el aire se ha vuelto tan denso que uno cree estar respirando aceite de motor. La garganta se hincha por momentos, arde, escuece. Escuece tanto que me gustaría meterme un tenedor por la boca para poder rascarme por dentro».

Un hombre recurre al inspector para que halle a su hijo que trabaja en la Central, Lev Serguéievich Kushnir, en el reactor número cuatro. El inspector no es capaz de decirle que ese es el reactor que ha estallado: «Un escalofrío me recorre el cuerpo cuando se despide de mí con un gramo de esperanza en el fondo de sus ojos».

El inspector se enfrentará con el Soviet municipal que ha tomado el control de la gestión del accidente, ayudará al jefe médico a que se dé la orden de la evacuación de la ciudad e investigará quién es el responsable de esa catástrofe que se va agrandando a medida que pasamos las páginas. El inspector, consciente de que la radiación que ha sufrido lo ha condenado, destinará las fuerzas que le quedan en dar con el culpable y hacer justicia. Todo ello en una ciudad fantasma donde sólo quedan los militares y unos pocos miembros del partido encargados de contener la situación lo buenamente posible. En el trasfondo asistiremos a las luchas por el poder, la insignificancia del valor de la vida en los regímenes totalitarios, el secretismo, la opacidad de la tragedia de Chernóbil y cómo primará la apariencia sobre la verdad. Todo sintetizado en la observación del inspector: «La rígida burocracia del Partido tiende a filtrar la información, a maquillar los hechos, a magnificar los éxitos y minimizar los fracasos, a ocultar sus errores y pequeñas o grandes derrotas».

Por último, destaco que La muerte invisible recibió el XVIII Premio Francisco García Pavón de Narrativa Policíaca.

![]()